Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden.

Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.

Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.

Was ich da neulich im Schuppen gefunden habe – alte Rasensprenger!

- Ersteller Parzival

- Erstellt am

Parzival

0

Schlechte Nachrichten!

Lieber Sprengerfreak, wir müssen die Identität eines Deiner Regner völlig neu überdenken. Es könnte ein Bautzner, aber auch ein Breslauer oder gar ein Königsberger sein. Es geht um den Deinen Regner aus Posting N° 203 und folgende…

Zu meiner Ehrenrettung hatte ich in #208 schon schuldbefreiend behauptet, dass Oskar Butter offenbar nicht nur Hersteller, sondern auch Händler war.

Kannenfreund Rachlinger hat nicht nur einen unermesslichen Kannenfundus, sondern auch schier unerschöpfliches Prospektmaterial. Danke für’s Zeigen. Besser als mit diesen Prospekten kommt man den Regner unser Großväter wirklich nicht auf die Spur.

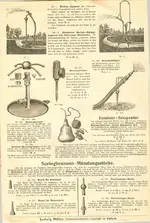

Diesmal geht es um das Frühjahr 1936 und um Otto Hager, der in Breslau und Königsberg Dependancen in Sachen Siedlerbedarf unterhielt.

Die Abbildungen und die Bestellnummern (Nr. 4273) sind identisch mit denen im Katalog OSKAR BUTTER 1936 – nur war offenbar Butter der Discounter im Siedlerbedarf und veranschlagte RM 9,- für diesen Regner, während Hager-Kunden für das gleiche Modell 13,20 ausgeben mußten.

Abgesehen von den regionalen Preisunterschieden, scheint es eine Art Bildpreisliste gegeben zu haben, deren sich diese Siedlerbedarfshändler bedienten.

Lieber Sprengerfreak, wir müssen die Identität eines Deiner Regner völlig neu überdenken. Es könnte ein Bautzner, aber auch ein Breslauer oder gar ein Königsberger sein. Es geht um den Deinen Regner aus Posting N° 203 und folgende…

Zu meiner Ehrenrettung hatte ich in #208 schon schuldbefreiend behauptet, dass Oskar Butter offenbar nicht nur Hersteller, sondern auch Händler war.

Kannenfreund Rachlinger hat nicht nur einen unermesslichen Kannenfundus, sondern auch schier unerschöpfliches Prospektmaterial. Danke für’s Zeigen. Besser als mit diesen Prospekten kommt man den Regner unser Großväter wirklich nicht auf die Spur.

Diesmal geht es um das Frühjahr 1936 und um Otto Hager, der in Breslau und Königsberg Dependancen in Sachen Siedlerbedarf unterhielt.

Die Abbildungen und die Bestellnummern (Nr. 4273) sind identisch mit denen im Katalog OSKAR BUTTER 1936 – nur war offenbar Butter der Discounter im Siedlerbedarf und veranschlagte RM 9,- für diesen Regner, während Hager-Kunden für das gleiche Modell 13,20 ausgeben mußten.

Abgesehen von den regionalen Preisunterschieden, scheint es eine Art Bildpreisliste gegeben zu haben, deren sich diese Siedlerbedarfshändler bedienten.

Die Wiener Regner-Familie ist wieder grösser geworden! *freu* Kürzlich eingetroffen sind:

Für einschlägige Experten sei fogendes Angemerkt: Die traurige Rasenfläche im Vordergrund ist das Resultat der Baustelle und das Projekt des "Rasens, der auch diesen Namen verdient" beginnt baldigst.

Zu Parzivals Katalog aus 1936 hat sich ein ähnliche Produkt gefunden, freilich wesentlich jünger, aber in der Qualität und Ausführung auch schon ausser Produktion. Diese Armatur der Dimension 1 Zoll mit 5/4 Zoll Verschraubung wird bald in Funktion gesetzt.

- Ein Rasenkönig der hohen Bauart, bis auf den 3/4 Zoll Doppelnippel war alles dran und er funktioniert prächtig, eben so wie:

- Sein kleiner Bruder, der einmal übertüncht wurde, und der einen Doppelnippel aufweist, der auf 1 Zoll vergrössert. Ich habe eine passende Geka-Kupplung auf Lager gehabt und werde es so lassen.

- Eine Centribine aus England.

Für einschlägige Experten sei fogendes Angemerkt: Die traurige Rasenfläche im Vordergrund ist das Resultat der Baustelle und das Projekt des "Rasens, der auch diesen Namen verdient" beginnt baldigst.

Zu Parzivals Katalog aus 1936 hat sich ein ähnliche Produkt gefunden, freilich wesentlich jünger, aber in der Qualität und Ausführung auch schon ausser Produktion. Diese Armatur der Dimension 1 Zoll mit 5/4 Zoll Verschraubung wird bald in Funktion gesetzt.

Anhänge

Zuletzt bearbeitet:

Parzival

0

Hintergründe zum Gasch!

Gerade erhalte ich Nachricht vom Stadtarchiv Pirna.

Meinen Dank an die wirklich sehr kompetente Archivarin.

Aus der Gewerbeakte stammen folgende Informationen

BJ 1948

Im Berliner Stadtrand steht SN 184 – Sprengerfreaks dürfte Nr. 37 gewesen sein.

Gerade erhalte ich Nachricht vom Stadtarchiv Pirna.

Meinen Dank an die wirklich sehr kompetente Archivarin.

Aus der Gewerbeakte stammen folgende Informationen

ab 1941 existierte in Pirna die Firma "Auto-Licht-Gasch", eingetragen für "Kleinhandel mit Autozubehör und Herstellung von solchem , ferner Auto-Elektrik und Kraftwagenreparatur".

1947 wurde Karl Gasch von der Landesregierung Sachsen beauftragt, seinen Betrieb zu vergrößern.

In diesem Zusammenhang wurden zwei Firmen gegründet:

-Akkumulatoren- und Apparatebau G.m.b.H. Pirna, Waisenhausstraße 10 a und -Gasch Auto-Elektrik-Dienst Kommanditgesellschaft in Pirna, Waisenhausstraße 10 a.

Diese Firma bestand bis 1950. Ende 1949 soll Karl Gasch nach Bad Kissingen verzogen sein und dort eine neue Firma gegründet haben.

Lediglich auf einem Blatt der Gewerbeakte fand sich ein Hinweis auf einen Beregnungsapparat: im Jahr 1947 erhielt die Firma den Produktionsauftrag, 250 Beriesler für die Landwirtschaft herzustellen.

BJ 1948

Im Berliner Stadtrand steht SN 184 – Sprengerfreaks dürfte Nr. 37 gewesen sein.

Das ist ja interessant. Bei mir steht tatsächlich die Nummer 37. Woher weißt du es denn , dass bei mir die 37 steht ? Also waren unsere Vermutungen richtig dass mein Gasch etwas älter ist.:

An Headgardener : Schöne Stücke hast du da gefunden. Von deinem Engländer kannst du mal ein Foto zeigen.

An Headgardener : Schöne Stücke hast du da gefunden. Von deinem Engländer kannst du mal ein Foto zeigen.

Zuletzt bearbeitet:

Parzival

0

Wer einen Gasch hat, kennt sie alle…

Lieber Sprengerfreak!

Der Verkäufer Deines Gasch erwähnte, dass es Modell 37 wäre.

Das ist aber nicht der Punkt! Viel spannender ist die Frage, wie ein Pirnaer Gewerbetreibender in Sachen KFZ Elektrik ad hoc so „mir nichts, dir nichts“ (innerhalb von ein bis zwei Jahren) einen ziemlich perfekten Beriesler für die Landwirtschaft aus dem Hut zaubern konnte.

Karl Gasch ist ein netter Hinweis…aber das scheint ja nur das Ende der Geschichte zu sein.

Schauen wir mal, was es in Sachen Gebrauchsmusterschutz noch ans Licht zu bringen gibt.

Offenbar gibt es links und rechts drehende GASCHs

Lieber Sprengerfreak!

Der Verkäufer Deines Gasch erwähnte, dass es Modell 37 wäre.

Das ist aber nicht der Punkt! Viel spannender ist die Frage, wie ein Pirnaer Gewerbetreibender in Sachen KFZ Elektrik ad hoc so „mir nichts, dir nichts“ (innerhalb von ein bis zwei Jahren) einen ziemlich perfekten Beriesler für die Landwirtschaft aus dem Hut zaubern konnte.

Karl Gasch ist ein netter Hinweis…aber das scheint ja nur das Ende der Geschichte zu sein.

Schauen wir mal, was es in Sachen Gebrauchsmusterschutz noch ans Licht zu bringen gibt.

Offenbar gibt es links und rechts drehende GASCHs

Zuletzt bearbeitet:

Ein Nachtrag zu den Neuzugängen. Die Centribine hat mich aus England erreicht. Das Teil sieht lustig aus, ist aber nur für sehr kleine Gärten geeignet. Das klingelnde Geräusch beim Betrieb ist gewöhnungsbedürftig. Kein vergleich zur Laufruhe eines Rasenkönigs.

Anhänge

Parzival

0

Neuigkeiten im Berliner Stadtrandschuppen!

Neben einem aromatischen Espresso hielt ein Trödelmarkt heute eine wunderbare Überraschung für mich bereit.

Ein Patentstrahlrohr!

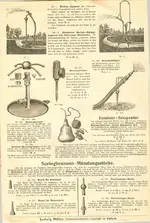

Wer auch immer Inhaber dieses Patents war – das Strahlrohr muß recht populär gewesen sein, denn es taucht in verschiedenen Katalogen auf.

Hier in einem Kunde Katalog von 1909 – aber es findet sich auch bspw. bei Oskar Butter oder bei Kissing & Möllmann bis in die 30er Jahre.

Da sich die Abbildungen immer ähneln, wird es wohl einen Hersteller gegeben haben, bei dem die Eisenwarenhändler ihr selbst hergestelltes Sortiment durch Zukauf erweiterten und – das ließ sich schon an anderen Beispielen zeigen – es muss für diese Artikel eine Art Bildpreisliste gegeben haben, deren Inhalt von den verschiedenen Händlern mit Text und Abbildung übernommen wurde.

Etwas rätselhaft erschien auf den Abbildungen stets die Wirkweise des Knebelhahns. Doch ein sofortiger Test zeigte: es funktioniert wie dort abgebildet.

Ja, ja – die Lederdichtungen sind natürlich arg vertrocknet, so dass die Angelegenheit an anderen Stellen als der vorgesehenen, ebenfalls spritzt und tropft. Aber so ist das oft in Katalogen gezeigte Patentstrahlrohr erst einmal entmystifiziert.

Neben einem aromatischen Espresso hielt ein Trödelmarkt heute eine wunderbare Überraschung für mich bereit.

Ein Patentstrahlrohr!

Wer auch immer Inhaber dieses Patents war – das Strahlrohr muß recht populär gewesen sein, denn es taucht in verschiedenen Katalogen auf.

Hier in einem Kunde Katalog von 1909 – aber es findet sich auch bspw. bei Oskar Butter oder bei Kissing & Möllmann bis in die 30er Jahre.

Da sich die Abbildungen immer ähneln, wird es wohl einen Hersteller gegeben haben, bei dem die Eisenwarenhändler ihr selbst hergestelltes Sortiment durch Zukauf erweiterten und – das ließ sich schon an anderen Beispielen zeigen – es muss für diese Artikel eine Art Bildpreisliste gegeben haben, deren Inhalt von den verschiedenen Händlern mit Text und Abbildung übernommen wurde.

Etwas rätselhaft erschien auf den Abbildungen stets die Wirkweise des Knebelhahns. Doch ein sofortiger Test zeigte: es funktioniert wie dort abgebildet.

Ja, ja – die Lederdichtungen sind natürlich arg vertrocknet, so dass die Angelegenheit an anderen Stellen als der vorgesehenen, ebenfalls spritzt und tropft. Aber so ist das oft in Katalogen gezeigte Patentstrahlrohr erst einmal entmystifiziert.

Parzival

0

Kleine Schlauchspritzenkunde!

Dank Rachlingers wunderbarem Prospektfundus, aus dem wieder ein Juwel aufgetaucht ist…

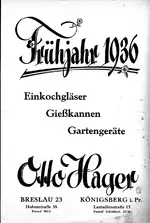

Diesmal ein Prospekt -Frühjahr 1928- der Eisenwaren- und Metalle Grosshandlung J.E. Degner

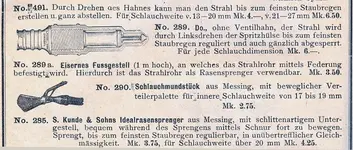

In Sachen Strahlrohre differenzierte man offenbar in Patent - und „gewöhnliche“ Strahlrohre.

Die Patentstrahlrohre wurden wieder unterschieden in Rohre mit Hahn und Idealstrahlrohre.

Wobei die Idealstrahlrohre doppelt so teuer, wie die Schlauchspritzen mit Hahn waren.

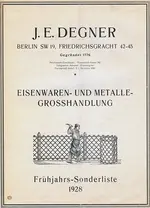

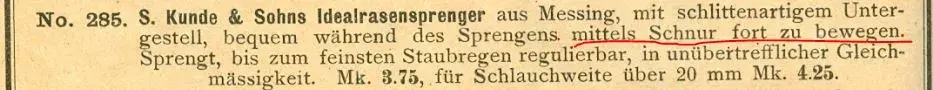

Noch einmal zurück zum schon in Auszügen gezeigten Katalog Kunde 1909.

Mit Artikelnummer 289 wird eine Schlauchspritze angeboten, die dem was im Degner Katalog wiederum als Idealstrahlrohr angeboten wird, schon recht nahe kommt.

Leider ohne Abbildung wird weiter unten ein Kunde&Sohn Idealrasensprenger angeboten.

Da die Spritze N° 289 explizit als Kundeprodukt punziert ist, könnte es gut sein, dass dieses Idealstrahlrohr wirklich eine sächsische Erfindung ist.

Aber das ist jetzt sicher die höchste Form von Schlauchspritzenspekulation, die keiner alten Schlauchspritze, die heute noch irgendwo Dienst tun darf, ihren Reiz rauben kann.

Dank Rachlingers wunderbarem Prospektfundus, aus dem wieder ein Juwel aufgetaucht ist…

Diesmal ein Prospekt -Frühjahr 1928- der Eisenwaren- und Metalle Grosshandlung J.E. Degner

In Sachen Strahlrohre differenzierte man offenbar in Patent - und „gewöhnliche“ Strahlrohre.

Die Patentstrahlrohre wurden wieder unterschieden in Rohre mit Hahn und Idealstrahlrohre.

Wobei die Idealstrahlrohre doppelt so teuer, wie die Schlauchspritzen mit Hahn waren.

Noch einmal zurück zum schon in Auszügen gezeigten Katalog Kunde 1909.

Mit Artikelnummer 289 wird eine Schlauchspritze angeboten, die dem was im Degner Katalog wiederum als Idealstrahlrohr angeboten wird, schon recht nahe kommt.

Leider ohne Abbildung wird weiter unten ein Kunde&Sohn Idealrasensprenger angeboten.

Da die Spritze N° 289 explizit als Kundeprodukt punziert ist, könnte es gut sein, dass dieses Idealstrahlrohr wirklich eine sächsische Erfindung ist.

Aber das ist jetzt sicher die höchste Form von Schlauchspritzenspekulation, die keiner alten Schlauchspritze, die heute noch irgendwo Dienst tun darf, ihren Reiz rauben kann.

Parzival

0

Der Siedlerfreund ist ein Berliner!

Da gibt es Wochen, in denen es in Sachen Rasensprengern wirklich überhaupt nichts zu berichten gibt und dann kommen Tage, an denen sich die „Neuigkeiten“ aus vergangener Zeit geradezu überschlagen.

„Der Siedlerfreund ist der ganz große Schlager…“ preist der Inhaber der Metallwarenfabrik Michaelkirchstr 17 seinen Regner an.

„unverwüstlich…“ ist er offenbar nicht. Denn der Zahn der Zeit hat dem Zinkguß des Unterteils erheblich zugesetzt.

Dass dieses Regnerprinzip wirklich phänomenal ist, beweist das heute noch ungebrochene Interesse an den Sprühregnern des Feuerlöschgerätewerkes Luckenwalde „FLL“ die ursprünglich auch mit einem ½“ Gewinde ausgestattet waren.

Der alles entscheidende Unterschied zu den bisher bekannten Regnern dieser Bauform, ist der Durchmesser des Wasseraustritts. Bei anderen Modellen sind es 10 bis 11 mm. Der Siedlerfreund greift mit einer Öffnung von 18 mm ein. Damit wird der Strahlanstieg der Fontaine deutlich flacher und die Windanfälligkeit ist wesentlich geringer.

Für ein Testbetrieb eignet sich dieser Siedlerfreund leider nicht mehr.

Natürlich gebührt Carsten und Rachlinger Dank! Der eine hat mit beherztem Handeln diesen Regner vor einem unspektakulären Ende im Schrottcontainer bewahrt und der andere hatte, wie durch ein Wunder, gerade das Siedlerfreund Inserat aus einer Tageszeitung der 30er Jahre gefunden.

Da gibt es Wochen, in denen es in Sachen Rasensprengern wirklich überhaupt nichts zu berichten gibt und dann kommen Tage, an denen sich die „Neuigkeiten“ aus vergangener Zeit geradezu überschlagen.

„Der Siedlerfreund ist der ganz große Schlager…“ preist der Inhaber der Metallwarenfabrik Michaelkirchstr 17 seinen Regner an.

„unverwüstlich…“ ist er offenbar nicht. Denn der Zahn der Zeit hat dem Zinkguß des Unterteils erheblich zugesetzt.

Dass dieses Regnerprinzip wirklich phänomenal ist, beweist das heute noch ungebrochene Interesse an den Sprühregnern des Feuerlöschgerätewerkes Luckenwalde „FLL“ die ursprünglich auch mit einem ½“ Gewinde ausgestattet waren.

Der alles entscheidende Unterschied zu den bisher bekannten Regnern dieser Bauform, ist der Durchmesser des Wasseraustritts. Bei anderen Modellen sind es 10 bis 11 mm. Der Siedlerfreund greift mit einer Öffnung von 18 mm ein. Damit wird der Strahlanstieg der Fontaine deutlich flacher und die Windanfälligkeit ist wesentlich geringer.

Für ein Testbetrieb eignet sich dieser Siedlerfreund leider nicht mehr.

Natürlich gebührt Carsten und Rachlinger Dank! Der eine hat mit beherztem Handeln diesen Regner vor einem unspektakulären Ende im Schrottcontainer bewahrt und der andere hatte, wie durch ein Wunder, gerade das Siedlerfreund Inserat aus einer Tageszeitung der 30er Jahre gefunden.

Zuletzt bearbeitet:

Parzival

0

Nachtrag zum Viereckregner HELLERAU

Es ist schon eine Weile her, dass mit diesem Regner die „Schuppengeschichten“ begannen.

Wer nicht zurückblättern will zu Beitrag 1 – das ist der HELLERAU Regner Modell 70, in der Ausführung Stand 1969. Der Regner basiert auf dem, aus dem Jahre 1956 stammenden Modell HERGUS/ HELLERAU der Firma C.J. KLAEBE in Dresden.

Grund dieser unterhaltsamen Ergänzung ist das Auftauchen eines Prüfberichts aus dem Jahre 1969.

Zur Erläuterung: Die Zentrale Prüfstelle für Landtechnik Potsdam Bornim hat zwischen 1965 und 1989 ca. 1.200 Prüfberichte über technische Produkte der Landwirtschaft angefertigt.

Ein Exemplar dieses Berichts habe ich im Archiv des Leibnitz-Instituts für Agrartechnik Potsdam Bornim dank einer aufmerksamen Archivarin gefunden.

Neben der Beschreibung des Regners – ein Schwenkregner - werden alle technischen Daten, im Lieferumfang befindliches Zubehör und der Preis (Richtpreis 125,- M) aufgeführt.

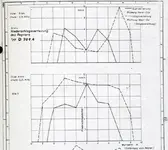

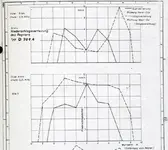

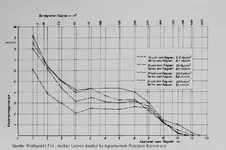

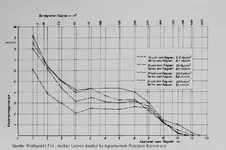

Als Beispiel für die Leistungsangaben wird mit Düsenkopf Nr. 4 bei 2,5 at (also 2,45 BAR) 1,88 m³ Wasser verbraucht und eine Fläche von 12 x 12 Meter benetzt. Der Test ergab eine Niederschlagsdichte von 13 mm/h und natürlich wurde auch noch die Windgeschwindigkeit/–richtung berücksichtigt.

Ob die Prüfer des Zentralinstituts wohl auch mit 400 Niederschlagsmessern, wie die Prüfer des TÜVs mit ihrem Test aus dem Jahre 1966, zur Messung schritten? Während im TÜV Bericht den Schwenkregnern gute Wasserverteilung testiert wurde, sehe ich in dieser Darstellung doch die Nachteile, die ein Schwenkregner aus eigener Erfahrung hat. Kompensieren lässt sich das, in dem man den Regner nach einer ½ Stunde um 3 Meter versetzt. Dazu raten zwar die Prüfer im Ergebnis ihres Tests nicht. „Wasserverteilung und Wasserverbrauch entsprechen dem anderer Schwenkregner“. Wen mögen da die Prüfer zum Vergleich herangezogen haben?

Getestet wurde im Mittel 600 (!)Stunden – im Maximum 1000 Stunden; der Verschleiß sei marginal, das Stativ Mist und die Bedienungsanleitung unzureichend… für die Verregnung von gereinigtem Klarwasser auch in Gartenanlagen und Parzellen einsetzbar. Alles in allem „ist der Viereckregner für den Einsatz in der Landwirtschaft der DDR GUT GEEIGNET“

Sprengerfreak zeigt in seiner Sammlung Posting 2 die Modelle HELLERAU 70 und 701A (der oben abgebildete Regner) Auf den ersten Blick kaum zu unterscheiden. Aber der Prüfbericht 912 aus dem Jahr 1985 bringt dann die feinen Unterschiede ans Licht.

Masse (701) 2,35 kg vs. Masse (70) 3,15 KG (ohne Stative)

Im Text heißt es dann: „Im Vergleich zum Regner Hellerau 70 wurden durch die Materialsubstitution beim Regner und die konstruktiven Veränderungen an den Stativen Materialeinsparungen von 35,8% erreicht“. Ein paar Zeilen davor wird zwar reklamiert, dass während des wiederum 600 stündigen Tests ein Stativ zerbrochen sei… aber das war zum Glück ja nicht aus Stahl.

Auch das Modell 701 A sei gut geeignet.

Überraschend war die Veränderung der Niederschlagscharakteristik

Im unteren Diagramm wird die Wasserverteilung (Schwenkrichtung = gestrichelte Line) bei 2,5 BAR gezeigt. Sie ist wesentlich gleichmäßiger als beim Modell 70 bei gleichem Betriebsdruck. Es wird beschrieben, dass der Regner mit verschiedenen Injektordüsen ausgeliefert wird und dass die falsche Düse zu Performance- Einbußen führen kann. In der Bedienungsanleitung für den Endkunden (Siehe Posting 1) wird gar nicht erklärt, welchen gravierenden Einfluss die Verwendung der mitgelieferten vier Düsen hat.

Mein Fazit: Ob nun Hellerau 70 oder 701A… oder gar Hergus al a 1956. Diese Regner sind eine tolle Ingenieursleistung C.J. Klaebe hat meinen Respekt.

Für eine gleichmäßige Wasserverteilung ist die richtige Injektordüse, entsprechend dem anliegenden Wasserdruck von großer Bedeutung. Der Regner schwenkt in gleichmäßigem Rhythmus und „verharrt“ nicht an den äußeren Schwenkpunkten. (Siehe Diagramme Wasserverteilung).

...und natürlich ist es großartig, dass man tatsächlich noch technische Unterlagen zu diesen Regnern findet.

Meinen Dank an das Archiv des ATB.

Es ist schon eine Weile her, dass mit diesem Regner die „Schuppengeschichten“ begannen.

Wer nicht zurückblättern will zu Beitrag 1 – das ist der HELLERAU Regner Modell 70, in der Ausführung Stand 1969. Der Regner basiert auf dem, aus dem Jahre 1956 stammenden Modell HERGUS/ HELLERAU der Firma C.J. KLAEBE in Dresden.

Grund dieser unterhaltsamen Ergänzung ist das Auftauchen eines Prüfberichts aus dem Jahre 1969.

Zur Erläuterung: Die Zentrale Prüfstelle für Landtechnik Potsdam Bornim hat zwischen 1965 und 1989 ca. 1.200 Prüfberichte über technische Produkte der Landwirtschaft angefertigt.

Ein Exemplar dieses Berichts habe ich im Archiv des Leibnitz-Instituts für Agrartechnik Potsdam Bornim dank einer aufmerksamen Archivarin gefunden.

Neben der Beschreibung des Regners – ein Schwenkregner - werden alle technischen Daten, im Lieferumfang befindliches Zubehör und der Preis (Richtpreis 125,- M) aufgeführt.

Als Beispiel für die Leistungsangaben wird mit Düsenkopf Nr. 4 bei 2,5 at (also 2,45 BAR) 1,88 m³ Wasser verbraucht und eine Fläche von 12 x 12 Meter benetzt. Der Test ergab eine Niederschlagsdichte von 13 mm/h und natürlich wurde auch noch die Windgeschwindigkeit/–richtung berücksichtigt.

Ob die Prüfer des Zentralinstituts wohl auch mit 400 Niederschlagsmessern, wie die Prüfer des TÜVs mit ihrem Test aus dem Jahre 1966, zur Messung schritten? Während im TÜV Bericht den Schwenkregnern gute Wasserverteilung testiert wurde, sehe ich in dieser Darstellung doch die Nachteile, die ein Schwenkregner aus eigener Erfahrung hat. Kompensieren lässt sich das, in dem man den Regner nach einer ½ Stunde um 3 Meter versetzt. Dazu raten zwar die Prüfer im Ergebnis ihres Tests nicht. „Wasserverteilung und Wasserverbrauch entsprechen dem anderer Schwenkregner“. Wen mögen da die Prüfer zum Vergleich herangezogen haben?

Getestet wurde im Mittel 600 (!)Stunden – im Maximum 1000 Stunden; der Verschleiß sei marginal, das Stativ Mist und die Bedienungsanleitung unzureichend… für die Verregnung von gereinigtem Klarwasser auch in Gartenanlagen und Parzellen einsetzbar. Alles in allem „ist der Viereckregner für den Einsatz in der Landwirtschaft der DDR GUT GEEIGNET“

Sprengerfreak zeigt in seiner Sammlung Posting 2 die Modelle HELLERAU 70 und 701A (der oben abgebildete Regner) Auf den ersten Blick kaum zu unterscheiden. Aber der Prüfbericht 912 aus dem Jahr 1985 bringt dann die feinen Unterschiede ans Licht.

Masse (701) 2,35 kg vs. Masse (70) 3,15 KG (ohne Stative)

Im Text heißt es dann: „Im Vergleich zum Regner Hellerau 70 wurden durch die Materialsubstitution beim Regner und die konstruktiven Veränderungen an den Stativen Materialeinsparungen von 35,8% erreicht“. Ein paar Zeilen davor wird zwar reklamiert, dass während des wiederum 600 stündigen Tests ein Stativ zerbrochen sei… aber das war zum Glück ja nicht aus Stahl.

Auch das Modell 701 A sei gut geeignet.

Überraschend war die Veränderung der Niederschlagscharakteristik

Im unteren Diagramm wird die Wasserverteilung (Schwenkrichtung = gestrichelte Line) bei 2,5 BAR gezeigt. Sie ist wesentlich gleichmäßiger als beim Modell 70 bei gleichem Betriebsdruck. Es wird beschrieben, dass der Regner mit verschiedenen Injektordüsen ausgeliefert wird und dass die falsche Düse zu Performance- Einbußen führen kann. In der Bedienungsanleitung für den Endkunden (Siehe Posting 1) wird gar nicht erklärt, welchen gravierenden Einfluss die Verwendung der mitgelieferten vier Düsen hat.

Mein Fazit: Ob nun Hellerau 70 oder 701A… oder gar Hergus al a 1956. Diese Regner sind eine tolle Ingenieursleistung C.J. Klaebe hat meinen Respekt.

Für eine gleichmäßige Wasserverteilung ist die richtige Injektordüse, entsprechend dem anliegenden Wasserdruck von großer Bedeutung. Der Regner schwenkt in gleichmäßigem Rhythmus und „verharrt“ nicht an den äußeren Schwenkpunkten. (Siehe Diagramme Wasserverteilung).

...und natürlich ist es großartig, dass man tatsächlich noch technische Unterlagen zu diesen Regnern findet.

Meinen Dank an das Archiv des ATB.

Parzival

0

Suchen ist der große Feind vom Finden

Eine Lebensweisheit mit Konfuzius Anmutung, ist in Wirklichkeit der erste Grundsatz des Sammelns alter Rasensprenger.

In Posting 229 berichtete ich von einem Neuzugang, der ob seines Aussehens gar nicht so recht in die Reihe historischer Rasensprenger passen wollte. Obendrein war er offensichtlich unvollständig.

„Ein Regner mit einer Gas-Armatur… nie gesehen…“ zweifelten die Experten. Meine zaghaften Einwände bezüglich dieser multifunktionalen Knebelhähne an Schlauchspritzen, wie sie Kunde und auch andere Gartengerätehändler im Sortiment hatten, überzeugte nicht.

Dann tauchte das erste Patentstrahlrohr im Berliner Stadtrandschuppen auf. Inzwischen hat sich dank des merkantil geprägten Blicks eines Marienbergers, ein zweites Patenstrahlrohr in ¾“ hinzugesellt. Die Funktion ist überprüft! Der wundersame Knebelhahn verteilt das Wasser genau wie bei Kunde und anderen Anbietern illuster beschrieben.

Als ultimatives Zeugnis, dass es sich bei jenem ursprünglichen unbekannten „Chemnitzer Regner-Torsos“ um einen Regner a la Patentstrahlrohr handelt, zeigt ein Blick in F.W.Wolframs Katalog von 1929. Man beachte unbedingt die Initialen des Anbieters! Damit dürfte nicht minutiös das Baujahr, aber der Händler/Hersteller recht genau bestimmt sein.

Ein Kuriosum nebenbei: Dem weniger in Rasensprengerliteratur vertieften Beobachter wird diese kleine Öse am Fuß des Regners nicht weiter auffallen. Doch aufgemerkt! Diese „Öse“ dient nicht wie in Emil Lux salopper Übersetzung zum Sherman Regner (siehe Posting 12) zum Anhängen des Regners in der Garage. Sie ist der erste Schritt zur Mechanisierung der Gartenbewässerung nach der Einführung des Selbstsprengers. Dazu die Erläuterung zur Funktion der Öse nach Kunde (1909 – einen anderen Regner mit Öse betreffend)

Ein interessantes Stück Bewässerungsgeschichte - wunderbar erschlossen und beinahe validierbar!

Tolle Zufälle und engagierte Helfer gilt es zu erwähnen – die dieses kleine Foto mit Erklärung möglich gemacht haben. Meinen Dank an die „Trödler“, die die Fragmente vor dem Schrott bewahrt haben. Ingo ist mein Favorit in Sachen Metall – trennen, entrosten, konservieren! Wie immer perfekt! Rachlinger mit seinem wunderbaren Prospekte Fundus gebührt Dank für das klare „Verorten“ des Regners bei F.W.Wolfram. Ich hoffe, dass man in Wien sieht, wie das äußerst authentische Schweizer Schlauchanschluß-Stück die Ansicht des Regners adelt. Danke Headgardener!

Sammlerprofi Aficionado wird mir hoffentlich nachsehen, dass der Regner Sockel - wenn schon lackiert - dann nicht wie annähernd authentisch im Look „Pistazie“ lackiert wurde. Das habe ich nicht übers Herz gebracht – man kann das Bild ggf. auch in s/w konvertieren…

Eine Lebensweisheit mit Konfuzius Anmutung, ist in Wirklichkeit der erste Grundsatz des Sammelns alter Rasensprenger.

In Posting 229 berichtete ich von einem Neuzugang, der ob seines Aussehens gar nicht so recht in die Reihe historischer Rasensprenger passen wollte. Obendrein war er offensichtlich unvollständig.

„Ein Regner mit einer Gas-Armatur… nie gesehen…“ zweifelten die Experten. Meine zaghaften Einwände bezüglich dieser multifunktionalen Knebelhähne an Schlauchspritzen, wie sie Kunde und auch andere Gartengerätehändler im Sortiment hatten, überzeugte nicht.

Dann tauchte das erste Patentstrahlrohr im Berliner Stadtrandschuppen auf. Inzwischen hat sich dank des merkantil geprägten Blicks eines Marienbergers, ein zweites Patenstrahlrohr in ¾“ hinzugesellt. Die Funktion ist überprüft! Der wundersame Knebelhahn verteilt das Wasser genau wie bei Kunde und anderen Anbietern illuster beschrieben.

Als ultimatives Zeugnis, dass es sich bei jenem ursprünglichen unbekannten „Chemnitzer Regner-Torsos“ um einen Regner a la Patentstrahlrohr handelt, zeigt ein Blick in F.W.Wolframs Katalog von 1929. Man beachte unbedingt die Initialen des Anbieters! Damit dürfte nicht minutiös das Baujahr, aber der Händler/Hersteller recht genau bestimmt sein.

Ein Kuriosum nebenbei: Dem weniger in Rasensprengerliteratur vertieften Beobachter wird diese kleine Öse am Fuß des Regners nicht weiter auffallen. Doch aufgemerkt! Diese „Öse“ dient nicht wie in Emil Lux salopper Übersetzung zum Sherman Regner (siehe Posting 12) zum Anhängen des Regners in der Garage. Sie ist der erste Schritt zur Mechanisierung der Gartenbewässerung nach der Einführung des Selbstsprengers. Dazu die Erläuterung zur Funktion der Öse nach Kunde (1909 – einen anderen Regner mit Öse betreffend)

Ein interessantes Stück Bewässerungsgeschichte - wunderbar erschlossen und beinahe validierbar!

Tolle Zufälle und engagierte Helfer gilt es zu erwähnen – die dieses kleine Foto mit Erklärung möglich gemacht haben. Meinen Dank an die „Trödler“, die die Fragmente vor dem Schrott bewahrt haben. Ingo ist mein Favorit in Sachen Metall – trennen, entrosten, konservieren! Wie immer perfekt! Rachlinger mit seinem wunderbaren Prospekte Fundus gebührt Dank für das klare „Verorten“ des Regners bei F.W.Wolfram. Ich hoffe, dass man in Wien sieht, wie das äußerst authentische Schweizer Schlauchanschluß-Stück die Ansicht des Regners adelt. Danke Headgardener!

Sammlerprofi Aficionado wird mir hoffentlich nachsehen, dass der Regner Sockel - wenn schon lackiert - dann nicht wie annähernd authentisch im Look „Pistazie“ lackiert wurde. Das habe ich nicht übers Herz gebracht – man kann das Bild ggf. auch in s/w konvertieren…

Parzival

0

Lieber Sprengerfreak,

besonders vorteilhaft hast Du Deinen tollen Fund ja nicht abgelichtet.

Das ist ein sogenannter Propeller-Regner Typ PR-L ; hergestellt im VEB Rohrleitungsbau Bitterfeld in einer Ausführung um 1965. Geliefert mit Düsen 8, 10 und 12 mm - Verbrauch und Reichweite in Abhängigkeit des anliegenden Wasserdrucks. Aus Sicht der Agrartechniker ein Schwachregner(!) mit einer Niederschlagsdichte um die 15mm.

Du wirst Dich fragen, woher ich das so sicher wissen kann.

Es gab in der DDR eine Zeitschrift „Agrartechnik“, ehemals „Deutsche Agrartechnik“ - 1951 bis 1990 - in der wissenschaftliche Erkenntnisse um die DDR Landwirtschafts-Technik publiziert wurden.

Mit einem wunderbaren Projekt der Uni Hohenheim wurden alle Ausgaben dieser Zeitschrift digitalisiert und im Internet zur Verfügung gestellt. Eine Unmenge von Beiträgen beschäftigt sich mit der Frage Feld- und Gartenbaubewässerung.

http://440ejournals.uni-hohenheim.de/index.php/de_agrartechnik/index

Ganz souverän bewege ich mich noch nicht in deren Find System, aber gut genug, um schon mehrere Abende vollständig beim Stöbern in diesem virtuellen Archiv versackt zu sein.

Zum Stichwort Propeller-Regner nur so viel vorab aus meiner Recherche:

Der Propellerregner selbst, geht offenbar auf eine Erfindung von Johann Michaelis zurück.

Michaelis hatte mit seiner Innovation wohl nicht den Gartenbau im Auge, sondern mehr die Verregnung von geklärten Stadtabwässern. Ein Thema, das zu Beginn des 20 Jahrhunderts in den Stadtverwaltungen großes Interesse fand. Da ging es allerdings um Dimensionen, die den Gartenfreund wohl mehr erstaunen, als wirklich interessieren.

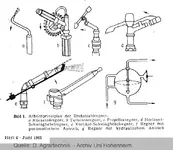

Für uns sehr viel interessanter ist dann eher das öfter ventilierte Thema der Wasserverteilung von Freiland-Regnern. Gartenbau- Ing G. Vogel veröffentlichte in Heft 8 1956 eine vergleichende Untersuchung.

Es traten gegeneinander an:

1. Regenturbine Pluvius-Typ 02,

2. Viereckregner Modell "Hellerau",

3. PropeIlerregner Typ PR 22

4. PropeIlerregner Typ PR

5. PropeIlerregner Typ PR-L.

Auf Mark 2 sei nur so hingewiesen… ein früher Hellerau. Mark 5 ist der Vorläufer Deines Neuzugangs

Fazit des Tests: Der PR-L hatte 1956 die beste „Wasserverteilung“ der gezeigten Regner

1966 in Heft 5 Untersuchung verschiedener Regnertypen - Dr. Ing. D. Voigt - (inzwischen ist er in Sachen Landtechnik promoviert) werden noch einmal Regner für den Gartenbau verglichen.

Im Bild Perrot vs. Bitterfelder PR-L

Der guten Ordnung halber sei erwähnt – der von mir gern zitierte Test der Stiftung Warentest aus 1966 mit seinen 400 Wassermessgefäßen war schon gut, aber Dr. Voigt hat sich im vorliegenden Test noch mehr Mühe gemacht.

Windeinfluss (für Propellerregner immer ein Problem); Tropfenfall und -größe, Reichweite, Wasserverbrauch, Anzahl der Einzelteile…

In der Zeitschrift wird nur eine Zusammenfassung geliefert – der Test selbst muß recht umfangreich gewesen sein. Exponate aller, in dieser Zeit aktiven Hersteller von Bewässerungssystemen wurden herangezogen. Bitterfelder Rohrleitungsbau, Perrot, Mannesmann, Hölz, Hüdig…

Bereits 1962 (Heft 6) hatte die „Deutsche Agrartechnik“ dem Thema Drehstrahlregner zwei Artikel gewidmet.

Die Drehstrahlregner – Dr. M Schlichting und Die Beurteilung der Wasserverteilung von Drehstrahlregnern von Dipl. Ing. Voigt (er muß anerkannter Spezialist in Sachen Bewässerung sein und die Veröffentlichungen dokumentieren illuster seine akademische Karriere)

Das ist die Klassifizierung der Drehstrahlregner nach Schlichting 1962

Ich hätte mir jetzt nicht so viel Mühe gemacht, nach Propeller-Regnern zu schauen, wenn ich nicht selbst ein Exemplar im Schuppen hätte.

(Bereits gezeigt in Posting 7) Ein PR –L … da hat es jetzt geschlagene 15 Jahre gedauert, bis ich den Hersteller ermittelt habe. Die tragische Geschichte meines Exemplars: Bis ins Jahr 2000 hat dieser Regner eine Scholle bewässert, die dann dem Ausbau des BER weichen musste. Wie viele glückliche Jahre hätte der vormalige Eigentümer des Regners seinen Garten aus heutiger Sicht noch nutzen können…?

besonders vorteilhaft hast Du Deinen tollen Fund ja nicht abgelichtet.

Das ist ein sogenannter Propeller-Regner Typ PR-L ; hergestellt im VEB Rohrleitungsbau Bitterfeld in einer Ausführung um 1965. Geliefert mit Düsen 8, 10 und 12 mm - Verbrauch und Reichweite in Abhängigkeit des anliegenden Wasserdrucks. Aus Sicht der Agrartechniker ein Schwachregner(!) mit einer Niederschlagsdichte um die 15mm.

Du wirst Dich fragen, woher ich das so sicher wissen kann.

Es gab in der DDR eine Zeitschrift „Agrartechnik“, ehemals „Deutsche Agrartechnik“ - 1951 bis 1990 - in der wissenschaftliche Erkenntnisse um die DDR Landwirtschafts-Technik publiziert wurden.

Mit einem wunderbaren Projekt der Uni Hohenheim wurden alle Ausgaben dieser Zeitschrift digitalisiert und im Internet zur Verfügung gestellt. Eine Unmenge von Beiträgen beschäftigt sich mit der Frage Feld- und Gartenbaubewässerung.

http://440ejournals.uni-hohenheim.de/index.php/de_agrartechnik/index

Ganz souverän bewege ich mich noch nicht in deren Find System, aber gut genug, um schon mehrere Abende vollständig beim Stöbern in diesem virtuellen Archiv versackt zu sein.

Zum Stichwort Propeller-Regner nur so viel vorab aus meiner Recherche:

Der Propellerregner selbst, geht offenbar auf eine Erfindung von Johann Michaelis zurück.

Michaelis hatte mit seiner Innovation wohl nicht den Gartenbau im Auge, sondern mehr die Verregnung von geklärten Stadtabwässern. Ein Thema, das zu Beginn des 20 Jahrhunderts in den Stadtverwaltungen großes Interesse fand. Da ging es allerdings um Dimensionen, die den Gartenfreund wohl mehr erstaunen, als wirklich interessieren.

Für uns sehr viel interessanter ist dann eher das öfter ventilierte Thema der Wasserverteilung von Freiland-Regnern. Gartenbau- Ing G. Vogel veröffentlichte in Heft 8 1956 eine vergleichende Untersuchung.

Es traten gegeneinander an:

1. Regenturbine Pluvius-Typ 02,

2. Viereckregner Modell "Hellerau",

3. PropeIlerregner Typ PR 22

4. PropeIlerregner Typ PR

5. PropeIlerregner Typ PR-L.

Auf Mark 2 sei nur so hingewiesen… ein früher Hellerau. Mark 5 ist der Vorläufer Deines Neuzugangs

Fazit des Tests: Der PR-L hatte 1956 die beste „Wasserverteilung“ der gezeigten Regner

1966 in Heft 5 Untersuchung verschiedener Regnertypen - Dr. Ing. D. Voigt - (inzwischen ist er in Sachen Landtechnik promoviert) werden noch einmal Regner für den Gartenbau verglichen.

Im Bild Perrot vs. Bitterfelder PR-L

Der guten Ordnung halber sei erwähnt – der von mir gern zitierte Test der Stiftung Warentest aus 1966 mit seinen 400 Wassermessgefäßen war schon gut, aber Dr. Voigt hat sich im vorliegenden Test noch mehr Mühe gemacht.

Windeinfluss (für Propellerregner immer ein Problem); Tropfenfall und -größe, Reichweite, Wasserverbrauch, Anzahl der Einzelteile…

In der Zeitschrift wird nur eine Zusammenfassung geliefert – der Test selbst muß recht umfangreich gewesen sein. Exponate aller, in dieser Zeit aktiven Hersteller von Bewässerungssystemen wurden herangezogen. Bitterfelder Rohrleitungsbau, Perrot, Mannesmann, Hölz, Hüdig…

Bereits 1962 (Heft 6) hatte die „Deutsche Agrartechnik“ dem Thema Drehstrahlregner zwei Artikel gewidmet.

Die Drehstrahlregner – Dr. M Schlichting und Die Beurteilung der Wasserverteilung von Drehstrahlregnern von Dipl. Ing. Voigt (er muß anerkannter Spezialist in Sachen Bewässerung sein und die Veröffentlichungen dokumentieren illuster seine akademische Karriere)

Das ist die Klassifizierung der Drehstrahlregner nach Schlichting 1962

Ich hätte mir jetzt nicht so viel Mühe gemacht, nach Propeller-Regnern zu schauen, wenn ich nicht selbst ein Exemplar im Schuppen hätte.

(Bereits gezeigt in Posting 7) Ein PR –L … da hat es jetzt geschlagene 15 Jahre gedauert, bis ich den Hersteller ermittelt habe. Die tragische Geschichte meines Exemplars: Bis ins Jahr 2000 hat dieser Regner eine Scholle bewässert, die dann dem Ausbau des BER weichen musste. Wie viele glückliche Jahre hätte der vormalige Eigentümer des Regners seinen Garten aus heutiger Sicht noch nutzen können…?

Danke Parzival. Bessere Fotos folgen noch. Hab den Regner gerade zerlegt um das verborgene Stativ zu richten. Das gute Stück tauchte zufällig letzte Woche in der Bucht auf zum Sofortkauf. Da er in der Nähe von Berlin stand konnte ich ihn gleich abholen. Auf dem Flohmarkt in Vogelsdorf kaufte ich einen Perrot ZA 30 mit rundem Fuß erwerben uns so einen kleinen DDR Kreisregner. Was in deinem Bild als Hellerau bezeichnet wird ist uns auch als Hergus bekannt.

Zuletzt bearbeitet:

Was ich neulich im Schuppen gefunden... – BER-Skandal

Hallo Parzival,

ist doch immer wieder erstaunlich, wie der Makrokosmos (Mehdorn, BER & große Politik) in den Mikrokosmos (heimische Scholle) Einzug hält. – Das große Ganze im kleinen Ganzen. – Das von Dir ergatterte Objekt (Propeller-Regner Typ PR-L – "Propeller-Regner"? Wie passend für eine Flughafenbewässerung!!!) hätte, Dank der vielgepriesenen "deutschen Ingenieurskunst", sicherlich noch viele Jahre das Gelände um den BER bewässern können...

Dein Beitrag brachte mich auf eine Recherche-Idee: Wird eigentlich das Grün der Flughäfen bewässert? Ich denke mal nicht. Dabei bin ich wie zufällig im Netz auf einen neuen BER-Skandal gestoßen, der sicherlich sehr bald für weiteren politischen Sprengstoff sorgen wird.

Es sind "exklusive" Aufnahmen aus dem World Wide Web, die einen Rasensprenger auf dem neuen Berliner Flughafen zeigen. Das ist aber nur nebensächlich. Wie man sehen kann, wurden die Landebahnen viel zu klein und viel zu dicht geplant. Weiterhin hat man auch bei der Ausführung gespart. Anstelle einer glänzenden Bitumendecke verlegte man sicherlich aus kostenoptimierten Gründen billige Gehwegplatten. Ebenso wurde an der "Kindersicherung" des Flughafengeländes gespart. Auch hätte man etwas mehr Geld in den Hand nehmen können und ein unterirdisches Leitungssystem projektieren können. Ich denke mal, dass der Schlauch bei mehreren Starts und Landungen nicht lange halten wird.

Da man in Berlin immer noch mit den Unzulänglichkeiten der Flughafenhalle zu kämpfen hat, ist sicherlich dieser Bau-Skandal noch nicht in den Fokus einer breiten Öffentlichkeit gelangt.

Auch wenn in Berlin noch nichts landet und mit dieser neuen Enthüllungsstory der Flugverkehr in weiter Ferne liegt, freue ich mich für Dich, dass wenigstens dieses Rasensprengerexemplar sicher bei Dir gelandet ist...

Gruß der Rasenmaster

Die tragische Geschichte meines Exemplars: Bis ins Jahr 2000 hat dieser Regner eine Scholle bewässert, die dann dem Ausbau des BER weichen musste. Wie viele glückliche Jahre hätte der vormalige Eigentümer des Regners seinen Garten aus heutiger Sicht noch nutzen können…?

Hallo Parzival,

ist doch immer wieder erstaunlich, wie der Makrokosmos (Mehdorn, BER & große Politik) in den Mikrokosmos (heimische Scholle) Einzug hält. – Das große Ganze im kleinen Ganzen. – Das von Dir ergatterte Objekt (Propeller-Regner Typ PR-L – "Propeller-Regner"? Wie passend für eine Flughafenbewässerung!!!) hätte, Dank der vielgepriesenen "deutschen Ingenieurskunst", sicherlich noch viele Jahre das Gelände um den BER bewässern können...

Dein Beitrag brachte mich auf eine Recherche-Idee: Wird eigentlich das Grün der Flughäfen bewässert? Ich denke mal nicht. Dabei bin ich wie zufällig im Netz auf einen neuen BER-Skandal gestoßen, der sicherlich sehr bald für weiteren politischen Sprengstoff sorgen wird.

Es sind "exklusive" Aufnahmen aus dem World Wide Web, die einen Rasensprenger auf dem neuen Berliner Flughafen zeigen. Das ist aber nur nebensächlich. Wie man sehen kann, wurden die Landebahnen viel zu klein und viel zu dicht geplant. Weiterhin hat man auch bei der Ausführung gespart. Anstelle einer glänzenden Bitumendecke verlegte man sicherlich aus kostenoptimierten Gründen billige Gehwegplatten. Ebenso wurde an der "Kindersicherung" des Flughafengeländes gespart. Auch hätte man etwas mehr Geld in den Hand nehmen können und ein unterirdisches Leitungssystem projektieren können. Ich denke mal, dass der Schlauch bei mehreren Starts und Landungen nicht lange halten wird.

Da man in Berlin immer noch mit den Unzulänglichkeiten der Flughafenhalle zu kämpfen hat, ist sicherlich dieser Bau-Skandal noch nicht in den Fokus einer breiten Öffentlichkeit gelangt.

Auch wenn in Berlin noch nichts landet und mit dieser neuen Enthüllungsstory der Flugverkehr in weiter Ferne liegt, freue ich mich für Dich, dass wenigstens dieses Rasensprengerexemplar sicher bei Dir gelandet ist...

Gruß der Rasenmaster

Anhänge

Zuletzt bearbeitet:

Parzival

0

…und es gab ihn doch! Den S71 aus Dresden…

Die Rede ist von einem richtigen Impact Sprinkler „Made in GDR“ (1975).

Nur dass der eben ein Drehstrahlregner mit Schwinghebel war.

Als Schwachregner wurde er vom testverantwortlichen Ingenieur klassifiziert.

Keinesfalls wegen der gezeigten Zuverlässigkeit, sondern wegen der gemessenen Niederschlagsdichte.

Wer jemals in die Verlegenheit kommen sollte, einem Gartenfreund die Wirkungsweise eines Impact- oder auch Impuls-Sprinklers beschreiben zu müssen, der wird nichts Trefflicheres finden, als die Zeilen von Dipl. Mel. Ing. Haß, der dazu folgendes schreibt:

Alles klar?

Gern hätte ich ja noch gelesen, wie sich die Angelegenheit verhält, wenn sich bei Verkürzung des Schwinghebelhubs (das passiert bei diesen Sektor – Impact Sprinklern) die Drehrichtung des Sprinklers ändert.

Erkenntnisgewinn war für mich die gemessene Wasserverteilung.

Ging ich doch bisher davon aus (die Ingenieure der Stiftung Warentest mit ihren 400 Messbehältern suggerierten diesen Eindruck), dass die Wasserverteilung bei diesen Impact Sprinklern über die gesamte Wurfweite relativ gleichmäßig ist. Wie das Diagramm der Bornimer Ingenieure deutlich zeigt, ist eine großzügige Überlappung bei Impact Sprinklern im Verbund offenbar geboten. Da werden sich Rainbirds, Perrots oder Buckners nicht anders verhalten.

Während die übrige Welt ihre Impact Sprinkler noch in Bronze fertigte, setzte man in Dresden bereits auf dauerhafte Plaste. Notgedrungen war man damit in Dresden (eigentlich wohl in Riesa) der rohstoffknappen Zeit weit voraus. 120 Gramm wiegt der Regner mit seinem ½“ Anschluss und er soll 14 Mark gekostet haben. Er wurde mit verschiedenen Düsen (4mm; 4,5 und 5) geliefert.

Wenn mir Sprengerfreak nicht den Tipp gegeben hätte, dass ein eBay Verkäufer ein großes Lot werksneuer S71 in den Umlauf bringen will, könnte ich dieses nette Relikt ostdeutscher Bewässerungsgeschichte gar nicht zeigen. Im einschlägigen Fachhandel (Siedlerbedarf) ist er mir nie begegnet.

Die Rede ist von einem richtigen Impact Sprinkler „Made in GDR“ (1975).

Nur dass der eben ein Drehstrahlregner mit Schwinghebel war.

Als Schwachregner wurde er vom testverantwortlichen Ingenieur klassifiziert.

Keinesfalls wegen der gezeigten Zuverlässigkeit, sondern wegen der gemessenen Niederschlagsdichte.

Wer jemals in die Verlegenheit kommen sollte, einem Gartenfreund die Wirkungsweise eines Impact- oder auch Impuls-Sprinklers beschreiben zu müssen, der wird nichts Trefflicheres finden, als die Zeilen von Dipl. Mel. Ing. Haß, der dazu folgendes schreibt:

Bei Inbetriebnahme des Regners trifft das Wasser, das durch das Strahlrohr fließt und die Düse verläßt, auf eine löffelartige Ausbuchtung des Schwinghebels. Hierbei schleudert der Wasserstrahl den Schwinghebel aus seiner Ruhelage, die vorgespannte Feder wird stärker gespannt. Durch die Federkraft wird der Schwinghebel zur Ruhelage zurückgeschlagen und trifft auf den Anschlag am Strahlrohr. Gleichzeitig tritt die löffelartige Ausbuchtung wieder in den Wasserstrahl ein. Die ständige Wiederholung dieses Vorgangs versetzt das Strahlrohr in ruckartige Drehbewegung….

Alles klar?

Gern hätte ich ja noch gelesen, wie sich die Angelegenheit verhält, wenn sich bei Verkürzung des Schwinghebelhubs (das passiert bei diesen Sektor – Impact Sprinklern) die Drehrichtung des Sprinklers ändert.

Erkenntnisgewinn war für mich die gemessene Wasserverteilung.

Ging ich doch bisher davon aus (die Ingenieure der Stiftung Warentest mit ihren 400 Messbehältern suggerierten diesen Eindruck), dass die Wasserverteilung bei diesen Impact Sprinklern über die gesamte Wurfweite relativ gleichmäßig ist. Wie das Diagramm der Bornimer Ingenieure deutlich zeigt, ist eine großzügige Überlappung bei Impact Sprinklern im Verbund offenbar geboten. Da werden sich Rainbirds, Perrots oder Buckners nicht anders verhalten.

Während die übrige Welt ihre Impact Sprinkler noch in Bronze fertigte, setzte man in Dresden bereits auf dauerhafte Plaste. Notgedrungen war man damit in Dresden (eigentlich wohl in Riesa) der rohstoffknappen Zeit weit voraus. 120 Gramm wiegt der Regner mit seinem ½“ Anschluss und er soll 14 Mark gekostet haben. Er wurde mit verschiedenen Düsen (4mm; 4,5 und 5) geliefert.

Wenn mir Sprengerfreak nicht den Tipp gegeben hätte, dass ein eBay Verkäufer ein großes Lot werksneuer S71 in den Umlauf bringen will, könnte ich dieses nette Relikt ostdeutscher Bewässerungsgeschichte gar nicht zeigen. Im einschlägigen Fachhandel (Siedlerbedarf) ist er mir nie begegnet.

Zuletzt bearbeitet:

Hallo Parzival!

Ich hätte da noch eine Frage zu dem wunderschön restaurierten und in jeder Hinsicht (ja ich habe es gesehen!) vervollständigten F.W. WOLFFRAM. Ich habe so ein Teil als Torso gesehen und dachte auch an eine Art Gasventil, das willkürlich auf einen, zugegeben auch im ursprünglichem Zustand, schönen Fuss geschraubt wurde. Da ja die Tülle fehlte, konnte ich mir keinen rechten Reim darauf machen. Ich habe einmal einen US-Regner gesehen, wo der Rotor mit einem 45° Winkel seitlich versetzt war, so dass es wie ein Windrad aussah. Was es nicht alles gibt, um Sammler zu ködern. Aber soll sein. Nun aber wirklich zur Frage. Wie ist das Beregnungsbild eines solchen Regners. Ich war zuerst an den bei mir (nicht von mir, so frevelhaft bin ich dann doch auch nicht) über Jahrzehnt ein einem Teich versenkten und als Springbrunnendüsenstativ missbrauchten Abner Ex-Rasenkönig erinnert. Aber vielleicht entsteht bei Deinem Teil im Betrieb ja doch eine Art "Vernebelungstrichter". Ansonsten wäre doch nur ein senkrecht aufragender Strahl das Ergebnis. Ich bin gespannt wie der Betrieb aussieht.

Ich hätte da noch eine Frage zu dem wunderschön restaurierten und in jeder Hinsicht (ja ich habe es gesehen!) vervollständigten F.W. WOLFFRAM. Ich habe so ein Teil als Torso gesehen und dachte auch an eine Art Gasventil, das willkürlich auf einen, zugegeben auch im ursprünglichem Zustand, schönen Fuss geschraubt wurde. Da ja die Tülle fehlte, konnte ich mir keinen rechten Reim darauf machen. Ich habe einmal einen US-Regner gesehen, wo der Rotor mit einem 45° Winkel seitlich versetzt war, so dass es wie ein Windrad aussah. Was es nicht alles gibt, um Sammler zu ködern. Aber soll sein. Nun aber wirklich zur Frage. Wie ist das Beregnungsbild eines solchen Regners. Ich war zuerst an den bei mir (nicht von mir, so frevelhaft bin ich dann doch auch nicht) über Jahrzehnt ein einem Teich versenkten und als Springbrunnendüsenstativ missbrauchten Abner Ex-Rasenkönig erinnert. Aber vielleicht entsteht bei Deinem Teil im Betrieb ja doch eine Art "Vernebelungstrichter". Ansonsten wäre doch nur ein senkrecht aufragender Strahl das Ergebnis. Ich bin gespannt wie der Betrieb aussieht.

Parzival

0

Für redlich vorgetragene Sammler-Neugier ist keine Mühe zu groß…. Ergänzung zu den Postings 289 und 293

Lieber Headgardener – anbei zwei Bilder der blauen Stunde ganz exclusiv, die trotz größter Mühe das gefächerte Sprühbild dieses imposanten Regners nur recht unzureichend dokumentieren.

Der Knebelhahn hat drei Positionen

Position 1 Hahn geschlossen – Bilddokumentation überflüssig

Position 2 Hahn vollständig geöffnet (Stellung 90 °) BILD1

Position 3 Hahn halb geöffnet (Stellung 180°) BILD 2

Die erstaunliche Veränderung des Sprühverhaltens wird durch die Form des Knebels in dieser Stellung erreicht. Mir gebricht es an so trefflichen Beschreibungen, wie es bspw. den Schreibern der Bornimer Prüfberichte gelungen ist.

Ganz simpel gesagt: Während in der 90°Stellung des Hahns das Wasser ungehindert austreten kann, wird in der 180° Stellung der Strahl geteilt und durch die Form des Ventils auf der Austrittsseite in eine Spiralform gepresst.

Der Blick in das Ventil

Wer sich nicht vorstellen kann, was nun genau in diesem Knebelhahn passiert, kann noch einen Blick auf diese Düse werfen. Exemplarisch ist die Wirkung des Knebelhahns mit der Form dieser Düse vergleichbar.

Wenn man noch einmal auf BILD 2 schaut, dann ist die Wasserverteilung, gemessen an bekannten „Zeitgenossen“, eigentlich nicht das, was Kleingärtnersherz hätte höherschlagen lassen.

Dennoch muß dieser Regner-Typ in den Gärten unserer Urgroßväter einen Stellenwert gehabt haben.

Denn wenn man sich die Prospekte aus den 20/30er Jahren anschaut, so hatten alle Hersteller/ Händler ein entsprechendes Modell im Sortiment. Nicht nur F.W.Wolffram bot diesen Regner an.

Auch in einem Musterbuch aus den 20er Jahren von Kyssing&Möllmann wird er gezeigt.

Sogar noch im Kunde Katalog von 1936 ist ein entsprechendes Modell zu finden. N°4275

Mein Fazit: hinsichtlich der gebotenen Wasserverteilung waren die Regner auf Basis eines Patentstrahlrohres vielleicht für Gartensituationen mit kleinen Flächen und geringem Wasserdruck eine ganz passable Option. Aber wenn man es genau nimmt, wäre man mit einem universell als Schlauchspritze zu nutzenden Patentstrahlrohr und einem kleinen Stativ wohl weit besser beraten gewesen.

Hier konnte Rachlinger mit seinem königlichen Fundus an Prospekten wieder helfend eingreifen. Der Schlauchträger N°489 (so auch in den USA gehandelt) im Prospekt von Ludwig Möller Erfurt (um die letzte Jahrhundertwende) wäre eine preiswertere und weit universellere Angelegenheit gewesen. Oder gar der gern von mir zitierte Gartenstuhltrick von Frau Jansen-Fugenheim.

Lieber Headgardener – anbei zwei Bilder der blauen Stunde ganz exclusiv, die trotz größter Mühe das gefächerte Sprühbild dieses imposanten Regners nur recht unzureichend dokumentieren.

Der Knebelhahn hat drei Positionen

Position 1 Hahn geschlossen – Bilddokumentation überflüssig

Position 2 Hahn vollständig geöffnet (Stellung 90 °) BILD1

Position 3 Hahn halb geöffnet (Stellung 180°) BILD 2

Die erstaunliche Veränderung des Sprühverhaltens wird durch die Form des Knebels in dieser Stellung erreicht. Mir gebricht es an so trefflichen Beschreibungen, wie es bspw. den Schreibern der Bornimer Prüfberichte gelungen ist.

Ganz simpel gesagt: Während in der 90°Stellung des Hahns das Wasser ungehindert austreten kann, wird in der 180° Stellung der Strahl geteilt und durch die Form des Ventils auf der Austrittsseite in eine Spiralform gepresst.

Der Blick in das Ventil

Wer sich nicht vorstellen kann, was nun genau in diesem Knebelhahn passiert, kann noch einen Blick auf diese Düse werfen. Exemplarisch ist die Wirkung des Knebelhahns mit der Form dieser Düse vergleichbar.

Wenn man noch einmal auf BILD 2 schaut, dann ist die Wasserverteilung, gemessen an bekannten „Zeitgenossen“, eigentlich nicht das, was Kleingärtnersherz hätte höherschlagen lassen.

Dennoch muß dieser Regner-Typ in den Gärten unserer Urgroßväter einen Stellenwert gehabt haben.

Denn wenn man sich die Prospekte aus den 20/30er Jahren anschaut, so hatten alle Hersteller/ Händler ein entsprechendes Modell im Sortiment. Nicht nur F.W.Wolffram bot diesen Regner an.

Auch in einem Musterbuch aus den 20er Jahren von Kyssing&Möllmann wird er gezeigt.

Sogar noch im Kunde Katalog von 1936 ist ein entsprechendes Modell zu finden. N°4275

Mein Fazit: hinsichtlich der gebotenen Wasserverteilung waren die Regner auf Basis eines Patentstrahlrohres vielleicht für Gartensituationen mit kleinen Flächen und geringem Wasserdruck eine ganz passable Option. Aber wenn man es genau nimmt, wäre man mit einem universell als Schlauchspritze zu nutzenden Patentstrahlrohr und einem kleinen Stativ wohl weit besser beraten gewesen.

Hier konnte Rachlinger mit seinem königlichen Fundus an Prospekten wieder helfend eingreifen. Der Schlauchträger N°489 (so auch in den USA gehandelt) im Prospekt von Ludwig Möller Erfurt (um die letzte Jahrhundertwende) wäre eine preiswertere und weit universellere Angelegenheit gewesen. Oder gar der gern von mir zitierte Gartenstuhltrick von Frau Jansen-Fugenheim.

Zuletzt bearbeitet: